Keine Bewertungen gefunden

- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen

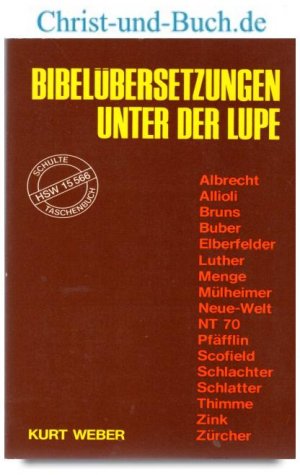

Bibelübersetzungen unter der Lupe Ein Wegweiser für Bibelleser

In einer Zeit gewaltiger geistiger Umbrüche, in der alles fragwürdig geworden ist, blieb auch die Bibel nicht verschont. Viele neue Bibelausgaben sind keine „Bibeln" mehr im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie enthalten ein zum Teil verwässertes oder gar verfälschtes Evangelium. Auf welche Bibelübersetzung kann man sich noch verlassen? Das vorliegende Buch gibt zuverlässigen Rat, wie sich der Christ in dem Dschungel der verschiedenen Ausgaben orientieren kann. Darüber hinaus enthält es die Beantwortung vieler praktischer Fragen, die für den Bibelleser von Nutzen sind. Folgende Übersetzungen hat der Autor untersucht: Scofield, Albrecht; Die Gute Nachricht, Einheitsübersetzung, Buber, Luther, Zink, Wilckens, Elberfelder, Konkordantes NT, Hoffnung für alle, Jerusalemer, Schlachter, Neue-Welt-Übersetzung, Zürcher, Bruns,

Leseprobe: (2) Der Kanon der Bibel

Das griechische Wort ist mit dem Begriff des Messens verbunden und hat je nach Anwendung folgende Bedeutung: Messschnur, Waagebalken; feststehende Regel, Norm; Liste, Tabelle; Richtschnur; Kriterium der Beurteilung. Unter, dem biblischen Kanon versteht man die Schriften, die göttliche Autorität besitzen und deshalb von der christlichen Kirche als Maßstab und Richtschnur anerkannt wurden.

Die Einteilung des AT in unserer deutschen Bibel stammt aus der lateinischen Vulgata, die aus der griechischen Septuaginta übersetzt wurde. Die Bücher in der hebräischen Bibel sind hingegen anders gruppiert:

1. Das Gesetz (die fünf Bücher Moses)

2. Die Propheten (frühe Propheten: Josua, Richter, Samuelbücher, Bücher der Könige; späte Propheten: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die Bücher der zwölf „kleinen" Propheten).

3. Die Schriften (Psalmen, Sprüche, Hiob, Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra-Nehemia, 1. und 2. Chronik).

Auf diese Dreiteilung in der hebräischen Bibel nimmt Jesus in Lk 24,44 Bezug, wobei er für die Schriften einen Teil davon erwähnt, die Psalmen.

Jesus sagt in Mt 23,35: „... damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias', des Sohnes Barachjas, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt." Damit meint er alle Märtyrer zur Zeit des AT. Der erste Märtyrer war Abel und der letzte Zacharias, von dem im letzten Buch des AT nach der hebräischen Bibel berichtet wird in 2. Chr24,20-21.

Das zur Zeit Jesu bekannte AT umfaßt somit alle Bücher, die auch heute im AT enthalten sind. Wenn gegen Ende des 1. Jh.n.Chr. jüdische Führer in Jamnia diese Bücher als kanonisch bezeichneten, dann bestätigen sie damit, was schon früher als Kanon des AT anerkannt worden war.

Josephus, ein bekannter Schreiber des 1. Jh.n.Chr., nennt 22 Bücher (was den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets entspricht), „welche die Aufzeichnungen aller Zeiten enthalten und als göttlich anerkannt werden". Die Juden teilten ihre Bücher nicht gleich ein wie wir. Die 22 von Josephus genannten Bücher entsprechen unseren 39 Büchern. Andere frühere Schreiber stimmen damit überein. Verschiedene Bücher waren zu einem zusammengefasst.

Zum Kanon des NT erwähnt Petrus in 2. Petr 3,15-16 „alle Briefe" und „die übrigen Schriften". Paulus nimmt in 1. Tim 5,18 Bezug auf „die Schrift" und bezieht sich dabei auf 5. Mo 25,4 und Mk 10,10. Polycarp (um 115 n.Chr.) nennt apostolische Schriften „die Schrift" und zitiert als solche die Psalmen und den Epheserbrief. Der Märtyrer Justinus (um 148 n.Chr.) berichtet von Versammlungen der Christen: „Man las die Urkunden der Apostel oder die Evangelien vor, zusammen mit den Büchern der Propheten." Das bestätigt die gleichzeitige; Anerkennung von AT- und NT-Schriften.

Alle NT-Schriften sind vor dem Ende des 1. Jh. geschrieben worden. Im Laufe des 2. Jh. wurden sie überall verbreitet, -gelesen und erklärt. Es brauchte jedoch einige Zeit, bis jedes einzelne Buch als zum Kanon gehörend anerkannt wurde. Die Anerkennung war notwendig für den Gottesdienst, aber auch für die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern.

Ähnliche Bücher:

Mein Konto

Direkter Kontakt zu uns:

- Christ und Buch

- Günter Arhelger

- +49 2736 298277

- 9:00 Uhr — 18 Uhr

Montag - Freitag - [email protected]