Keine Bewertungen gefunden

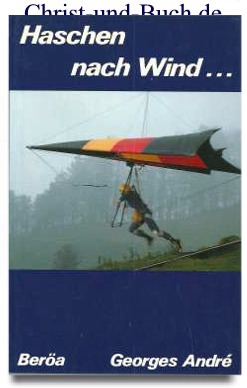

Haschen nach Wind - Der Prediger und die Antworten des Neuen Testaments, Georges André

- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen

Im «Prediger» findet man die Überlegungen des natürlichen Menschen über das, was unter der Sonne vor sich geht. Er stellt sich Fragen über Themen, die auch uns beschäftigen: die Arbeit – der Reichtum – das Leben genießen – die Weisheit und die Furcht Gottes – der Tod, das Gericht und das Jenseits. Der Verfasser zeigt im Licht des Neuen Testaments die göttlichen Antworten auf.

... Wiederholt hat sich der Prediger die Frage gestellt: «Was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht?» Von Kapitel zu Kapitel lässt er, im Rahmen seines Buches, die Blicke über alles, was «unter der Sonne» geschieht, umherschweifen und kommt zu dem Schluss: «Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe» (2,24).

Er weiß, dass Gott alles schön gemacht hat «zu seiner Zeit»: Die geschaffenen Dinge sind vergänglich. Aber seine Schlussfolgerung bleibt: «Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun; und auch, dass er isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe» (3,12-13). Nachdem er die Leiden und die Unterdrückungen betrachtet und selbst an die Ehrerbietung Gottes gegenüber erinnert hat, bleibt ihm kein anderer Ausweg als: «Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe:

Dass einer esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat; denn das ist sein Teil» (5,17). Etwas weiter hinten erteilt er uns verschiedene Ratschläge, indem er Dinge bezeichnet, die besser sind als andere (Kapitel 7). Er bringt sogar in Erinnerung, dass Gott über jeden sein richterliches Urteil sprechen wird, kommt aber trotzdem nur immer zu der gleichen Schlussfolgerung

Betrachtung über das Buch „Der Prediger“

Aus dem Französischen übersetzt, von G. André

1. EINFÜHRUNG

Unter den 39 Büchern des Alten Testamentes nimmt der Prediger eine besondere Stellung ein. Die fünf Bücher Mose geben uns die Anfänge der Dinge: Die Berufung Abrahams und seiner Familie, die Bildung des Volkes Israel, das Gesetz und die Verordnungen, die sich daran anknüpfen.

Von Josua bis Esther, also in den geschichtlichen Büchern, haben wir die Geschichte dieses Volkes, beginnend mit der Eroberung Kanaans bis zur Wegführung nach Babel; in Esra und Nehemia seine Rückkehr, und in Esther eine Beschreibung aus der Zeit seiner Gefangenschaft.

Die poetischen Bücher: Hiob, die Psalmen, das Lied der Lieder, auch Hagiographen genannt, zu denen man auch die Klagelieder Jeremias zählt, sind zum großen Teil in Versen geschrieben. Sie beschreiben uns hauptsächlich die Seelenübungen der Treuen im Volke und enthalten die Belehrungen der Weisheit.

Die Propheten, sechzehn an der Zahl, künden Gerichte an, die Israel treffen werden, sowie dessen herrliche Zukunft.

Durch das ganze Alte Testament hindurch offenbart sich Gott den Menschen in zunehmender Weise. Zu allererst zeigt Er sich als Schöpfer-Gott, als Elohim (l. Mose l, l), als der höchste Gott, als Gottheit im absoluten Sinn; Sein Name steht im Hebräischen in 5 der Mehrzahl, während das Zeitwort («schuf») in der Einzahl isl. zweifellos eine verhüllte Anspielung auf die Dreidiiislieit. die erst ini Neuen Testament ge-offenban wird (siehe auch Vers 26}-

AEs Gutt Abiaham. benef, aus seinem Lande und seiner Verwandlschaft auszudienen, um in einer götzendienerischen und verderbteri Well ein Fremdling zu werden, da fichorchle Abraham und zofi aus. Sein Glaube ging einem Ziel entgegen. Ihm, der nun Pilger geworden war, offenbarte sich Gott als der Allmächtiger (hebr. El-Shaddal -1. Mose 17, l).

Jahrhunderle gingen vorüber, das Volk Israel svurje gebildet. Nun. offenbarte sich Gott dem Mose als Jehova (2. Mose 6, 2—3) oder, in der sprachrichlifie-ren Tüim, als -Jahwe.", (siehe Vorwort, der Elber-feldor Bibel), welcher Name “der Ewigseiende”. aber In der Zeir DazwiAchentrelende, der Goll des Bundes mit Seinem Volke, bedeutet Als solcher bezeugt Er sich das ganze Alle Testament hindurch gegenüber allen, die Hnn. nahten.

Sowohl die geschichtlichen Bücher als audi die Propheten ]i alten vor^v Irgend israelitisches Gc^ra^e und schienen vor allem mit diesem Volke beschäftigi zu SQ'UI, Aber vtim Tage der ALifcrsichung des Henn. an vcnilögrn die Gläubigen nun firösscre Herrlichkeiten darin EU sehen.

Auf dem Wege nach Emmaus öffnete Jesus selbst die Augen der Jünger sie soHlen von nun an bei der Belrachlung von Muses, der FsaInM-n und der Pro-phelen, nichl uiehl nur die Geschlclue ihres Volkes darin suchen, sondern vur allem .rdas, svas ihn be-Irai". Daß ganze Alte Teslament leuchlei nun In einem neuen Lichle auf und die Herzen der Gläubigen, denen sich die Schriflen auitun, werden brennend (Luk- 34, 32):

Die Opfergabe Abels versinnbildlicht das Kreuz; Abraham und Isaak, die beide miteinander den Hügel Morija hinanstiegen, lassen uns an den Vater und den Sohn denken, die auf Golgatha das Wetk der Erfösung vollbrachten; Joseph, der, von seinen Brüdern verkauft, immer tiefer hinabstieg und dann zur höchsten Herrlichkeit emporgehoben und zum Ersten nach dem Pharao gemacht wurde, enthüllt sich als ergreifendes Vorbild auf den Gesandten vom Vater, der, von Seinen Brüdern verworfen, bis in den Tod hinabstieg, um durch Auferstehung und Erhöhung zur Rechten Gottes einen Namen, der über jeden Namen ist, zu empfangen. Auch nicht so sehr die eigentliche Geschichte Davids oder Jeremias wird uns nunmehr interessieren, sondern vor allen Dingen das, was darin von Christo redet. Das ganze Alte Testament strebt der Ankunft Dessen zu, der inmitten der Menschen das fleischgewordene Wort sein sollte, der Emmanuel. Gotl mit uns.

Unter welchem Namen hat dann, Jesus den unsichtbaren Goll geoffenbart, den niemand so gesehen hat? "Der eingeborene Sohn, der In des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht." Für uns Christen ist Gott nicht mehr mir der höchste Gott, der Schöpfer, der Allmächtige oder Jehova sondern vor und über allem der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Am herrlichen Morgen der Auferstehung hat der Herr Jesus durch Maria Magdalene Seinen Brüdern sagen lassen: ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott" (Joh. 20, 17).

"Das ist in großen Zügen die Offenbarung die Gott uns gegeben hat. Welchen Platz nimmt das Buch des Predigers in ihr ein? - Es genügt, einige Abschnitte darin zu lesen, um zu merken, daß es einen ganz eigenen Charakter, einen ganz besonderen Rahmen hat.

Es schildert die Erfahrung eines auf dreierlei Weise kennzeichneten Menschen:

1. Er kennt das Gute und das Böse und besitzt eine Weisheit göttlichen Ursprungs, die ihn über alles, was unter der Sonne zu sehen ist, einen forschenden und verstehenden Blick schweifen läßt. Doch vermag ihn diese Weisheit nur dahin zu führen, die Auswirkungen der Sünde in ihm selbst und um ihn her festzustellen, ohne ein Heilmittel dafür zu finden.

2. Er kennt Gott wohl, stellt sich aber in dem Charakter eines Menschen vor uns hin, der keine positive Beziehung, keine Bundesbeziehung zu Ihm hat, a1s ein Mensch der keine andere Offenbarung, als nur die eines kommenden Gerichtes besitzt, aber .auch zu dieser Einsicht hat ihn vielleicht die eigene Beobachtung geführt.

3. Er besitzt alle materiellen Voraussetzungen, um das Leben gemessen zu können.

Wird er unter solchen Umständen das Glück finden? Was wird das Ergebnis seiner Erfahrung sein? — Von einem Ende seines Buches bis zum ändern wiederholt er bis zum Überdruß: Keinerlei Befriedigung, einerlei dauerhaftes Glück; keinerlei Erkenntnis .er Zukunft, sie bleibt für ihn verschlossen.

Drei Ausdrücke treten in diesem Buche hervor.

1. «Unter der Sonne», ein oft vorkommender Ausruck, der den Gesichtspunkt des Predigers vortrefflich bezeichnet: Er betrachtet die Dinge so, wie die Sonne sie hienieden beleuchtet, und wie seine Sinne sie zu unterscheiden vermögen, besitzt aber keinerlei Offenbarung der ewigen Dinge.

2. «Eitelkeit», «Haschen nach Wind», ein fortwährender Kehrreim, von einem Ende des Buches zum ändern: Alles, wofür der Mensch seine Kraft verschwendet, was er leidenschaftlich zu ergreifen sucht, ist nichts als Wind, eine Leere, die sein Herz unbefriedigt läßt.

3. Der dritte Ausdruck kennzeichnet den Prediger durch seine Abwesenheit: Jehova wird nicht darin erwähnt. Nur der Name Gottes, des höchsten Wesens, kommt darin vor, nicht aber der Gott des Bundes mit Seinem Volk.

Wir finden im «Prediger» also die Überlegungen des natürlichen Menschen über das, was unter der Sonne vor sich geht, die Schlußfolgerungen eines Menschen, dessen Erfahrung notwendigerweise ungläubig ist, da er keine Offenbarung besitzt, oder eines Menschen, der — wie es heute so häufig ist — sich weigert, von ihr Kenntnis zu nehmen. Wo mag er hinkommen, wenn er sich nur auf seine eigenen Fähigkeiten stützt?

Das also ist der vom «Prediger» unter der Eingebung des Geistes Gottes absichtlich gewählte Rahmen seines Buches. Nicht als ob es sich ausdrücklich um ein «Bekenntnis», d. h. um eine persönliche Erfahrung handelte, die er in allen Teilen selber erlebt hätte, sondern eher um die absichtlich begrenzte Schilderung eines in die oben beschriebenen Verhältnisse hineingestellten Menschen.

Stellt dieser einen Einzelfall dar? Gibt es heute, nach neunzehn Jahrhunderten Christentum noch solche Menschen? — Ach, es gibt ihrer viele Millionen, ganz besonders in der Christenheit! Mit einem gewissen Maß von Verständnis und Unterscheidungsvermögen erkennen sie Gutes und Böses; sie erfassen, daß es einen höchsten Gott gibt, verzichten aber aus freien Stücken auf die Offenbarung, die Er gegeben hat. Ist der Rahmen des «Predigers» nicht der, in welchem sich heute aus eigener Schuld so manche Menschen bewegen? Vom technischen Standpunkt aus gesehen, hat sich seit zwei- bis dreitausend Jahren vieles verändert, aber in sittlicher Hinsicht gibt es «nichts Neues» unter der Sonne. Die Folgen der Sünde bleiben bestehen: «Das Krumme kann nicht gerade werden, und das Fehlende kann nicht gezählt werden» (Pred. l, 15).

Ist es da verwunderlich wenn sich in der Literatur unserer Tage so mancher Widerhall der Worte des «Predigers» findet? Ruft er doch, nachdem er alles ausgeforscht, was seine Weisheit und seine Erkenntnis ergründen konnten, nachdem er alles genossen, was sein Reichtum ihm zu geben hatte, schließlich aus: «Da wandte ich mich, zu verzweifeln» (2, 20).

Viele in unseren Tagen, wie auch in den vergangenen Jahrhunderten, wollen von der göttlichen Offenbarung, wie wir sie in der Bibel besitzen, keine Kenntnis nehmen; sie stellen sich Fragen über das Leben, über das Rätsel des Leidens, über die Eitelkeit der menschlichen Anstrengungen, um Kriege zu verhüten, über Not und Krankheit, über das Unvermögen des Menschen angesichts des Todes — aber sie finden keine andere Schlußfolgerung als jene Verzweiflung, als jene Leere, die der Prediger so tragisch beschreibt.

Wir werden in unseren Überlegungen nicht bei dieser peinlichen Feststellung stehenbleiben, sondern dankbar die Offenbarung anerkennen, die uns Gott in Seinem Worte, besonders im Neuen Testament, gegeben hat. Einige der Probleme, die sich der «Prediger» stellt, wollen wir herausgreifen und versuchen, die Antworten, die das Neue Testament darauf gibt, herauszulösen. Unser Ziel ist hier ja nicht, das Buch selbst zu erforschen. *) Unser Interesse gilt besonders folgenden Punkten:

Die Arbeit,

Der Reichtum,

Das Leben gemessen,

Die Weisheit und die Furcht Gottes,

Der Tod, das Gericht und das Jenseits.

Um den Gegensatz zwischen dem «Prediger» und dem Neuen Testament hervorzuheben, wollen wir hier einige Aussprüche einander gegenüberstellen:

Der Prediger sagt: «Da Haßte ich das Leben; denn das Tun, welches unter der Sonne geschieht, mißfiel mir; denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind» (2, 17). Der Herr Jesus aber sagt zu Seinen Schafen: «Ich bin gekommen, auf daß sie Leben **) haben und es in Überfluß haben» (Joh. 10, 10).

Der Prediger sagt: «Und ich Haßte alle meine Mühe (Arbeit), womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie ... hinterlassen muß» (2, 18). Der Apostel Paulus hingegen sagt: «Leben ... das ist für mich der Mühe wert ... Ich habe viel ... gearbeitet ... ; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war» (Phil. l, 22; l. Kor. 15, 10).

Der Prediger sagt: «Bei viel Weisheit ist viel Verdruß; und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer» (l, 18). Der Apostel Johannes aber schreibt: «Was

*) tu diesem Zweck sei auf die Schrift: »Etudes sur l'Ecdesiasteii von H. R. hingewiesen. Obwohl der Prediger alles in der oben geschilderten Weise betrachtet, finden wir in diesem Buche zwischenhinein doch auch manche kostbare Belehrungen und praktische Anweisungen.

**) Zweifellos das «ewige Leben», aber schon als gegenwärtiges Teil, das unser Dasein auf der Erde heiligt und bereichert.

wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens... verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habet; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christo. Und dies schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei» (l. Joh. l, 1—4). Und Petrus fügt hinzu: «Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi» (2. Petr. 3,18).

Eine solche Gegenüberstellung spricht für sich selbst. Erinnern wir uns daran, daß der «Prediger» sich uns als Sohn Davids und König in Jerusalem vorstellt, als einer, der eine besondere Weisheit besitzt und mit Reichtümern überhäuft ist (l, l. 12.16; 2,10). Auf wen anders könnte diese Beschreibung hindeuten, als auf Salomo, der auf besondere Weise von Gott Weisheit und Reichtum empfangen hatte und dem als noch jungem Sohn Davids und König in Jerusalem die Verantwortung auferlegt war, das Volk Gottes zu führen? (l. Kön. 3, 12-13; 2. Chron. l, 11-12).

In Prediger 12, 9 wird hinzugefügt: «Und überdem, daß der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte, verfaßte viele Sprüche.» Er hat also nicht nur den «Prediger», sondern auch andere Bücher geschrieben, so auch die ausdrücklich erwähnten «Sprüche». Und weiter unten lesen wir: «Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln, und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche; sie sind gegeben von einem Hirten» (12, 11). Es wurden verschiedene «Weise» benutzt, um die «Sammlungen» des Wortes Gottes zusammenzusetzen; sie kamen von mancherlei Orten her, hatten verschiedene Berufe, lebten in Ländern und Zeitepochen, die einander sehr ungleich waren; aber jeder von ihnen war das Werkzeug ein und desselben Geistes:

Die verschiedenen Bücher der Bibel «sind gegeben von einem Hirten». So löst sich also der «Prediger» nicht vom Ganzen der göttlichen Offenbarung, sondern ist nur eine ihrer «Sammlungen», dazu bestimmt, uns zu zeigen, wohin die natürlichen Fähigkeiten des Menschen führen, wenn er ohne das Licht der Offenbarung von oben Betrachtungen anstellt. Dieses Buch hilft uns, das uns geschenkte, unermeßliche Vorrecht wertschätzen, einen Heiland zu besitzen, durch Ihn die Liebe des Vaters zu kennen, in Ihm einen Freund zu haben, der uns auf dem Wege des Lebens begleitet und bei dem wir die Ewigkeit zubringen werden, was «weit besser» sein wird.

2. DIE ARBEIT (Lies Prediger l, 3; 2,18-23; 4,4-8; 6, 7)

«Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne?» (Prediger 1,3; 3,9). Die erste Frage, die sich der Prediger stellt, lautet:

Hat der Mensch irgendwelchen Gewinn von all seiner Arbeit und der Mühe, die sie mit sich bringt? Ist die Arbeit ein Segen oder ein Fluch?

Etliche beziehen sich auf l. Mose 3 und erklären, sie sei ein Fluch. Aber was lesen wir dort? «... So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens; und Domen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen.» (l. Mose 3,17-19). Der Fluch ruht auf dem Erdboden, nicht auf dem Menschen; die Arbeit ist nicht die Folge der Sünde, sondern die Mühsal in der Arbeit: «Mit Mühsal sollst du ... essen.» Die Domen und Disteln, nicht die Tätigkeit des Menschen, entsprangen dem Sündenfall: Gott hatte Adam in Eden gesetzt, um den Garten zu «bebauen» und zu bewahren. Von der Frucht des Gartens durfte er «nach Belieben» essen; nachher aber aß er sein Brot «im Schweiße seines Angesichts».

Die Arbeit an sich ist also nicht ein aus dem Sündenfall hervorgegangener Fluch, im Gegenteil. Es genügt, daran zu denken, wie sehr der Arbeitslose oder der zu Einzelhaft verurteilte Mensch sittlich entkräftet wird, um sich bewußt zu werden, welchen Segens der Mensch durch seine Untätigkeit verlustig geht. Die Arbeit, die Adam schon in seinem Zustande der Unschuld verordnet war, bringt Befriedigung, nicht nur durch die Tätigkeit, die sie verschafft, sondern weil sie die Möglichkeit gibt, zu produzieren, zu schaffen, nützlich zu sein.

Doch kommt der Prediger dazu, uns zu sagen: «Ich Haßte alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne... Denn was wird dem Menschen bei all seiner Mühe und beim Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn alle seine Tage sind Kummer, und seine Geschäftigkeit ist Verdruß; selbst des Nachts ruht sein Herz nicht. Auch das ist Eitelkeit» (2,18.22-23).

Weiter betont der Prediger: «Und ich sah all die Mühe und all die Geschicklichkeit in der Arbeit, daß es Eifersucht des einen gegen den anderen ist» (4,4). Es gibt in der Arbeit gewiß eine gesunde und nützliche Konkurrenz; aber wie leicht mischt sich jene Leidenschaftlichkeit hinein, die nicht nur etwas hervorbringen, sondern auch niederreißen will, was die anderen tun, oder sie in ihrer Tätigkeit zu hemmen sucht. Und angesichts des Todes ruft Salomo aus:

«Was für einen Gewinn hat er (der Mensch) davon, daß er in den Wind sich müht?» (5,16).

Er stellt fest: «Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund, und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt» (6,7).

Weshalb kommt der Prediger zu derart verzweifelten Schlußfolgerungen? Weil er die Arbeit vom rein egoistischen Standpunkt aus betrachtet, wobei man im persönlichen Vorteil das einzige Ziel sieht und sich nicht um die anderen kümmert, noch ihnen zu helfen sucht. Wem das Jenseits verschlossen ist, dem muß der Tod als das Ende von allem erscheinen. 15 Was bleibt dann noch von einem Leben der Arbeit und Mühe, es sei denn Eitelkeit und ein Haschen nach Wind?

Immerhin empfiehlt der Prediger nicht die Faulheit. «Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch» (4, 5). «Durch Faulenzen senkt sich das Gebälk, und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus» (10,18).

In den Sprüchen brandmarkt Salomo den Faulen mehr als einmal. Dieser geht auf die Jagd, wird aber sein Wild nicht erjagen oder braten (12,27); er nimmt den Winter zum Vorwand, um nicht pflügen zu müssen, und geht bei der Ernte leer aus (20, 4); er steckt seine Hand in die Schüssel, ist aber zu müde, um sie zum Munde zurückzubringen (19,24)! Wozu aus dem Hause gehen, sagt er sich; «ein Löwe ist draußen; ich möchte ermordet werden mitten auf den Straßen» (22,13). Jede Entschuldigung ist ihm willkommen, um ein wenig einschlummern, die Hände falten und schlafen zu können; und währenddessen werden Acker und Weinberg mit Disteln und Brennesseln überwachsen (24, 30—34).

Für den Prediger hat die Arbeit immerhin etliche Vorteile. Der Mensch hat Freude von all seiner Mühe (2,10; 5,19); sein Werk zu vollbringen, Gesundheit und Kraft dazu zu haben, gibt ihm eine wirkliche Befriedigung. Der Prediger sagt uns auch: «Der Schlaf des Arbeiters ist süß» (5,12), im Gegensatz zum Reichen, den der Überfluß nicht schlafen läßt. Durch Betätigung und besonders durch körperliche Arbeit wird man müde, und das verschafft guten Schlaf.

Psalm 107,12 enthält einen beachtenswerten Grundsatz: «So beugte er ihr Herz durch Mühsal». Wer nicht arbeitet, weil er es nicht nötig hat, ist oft stolz und hochmütig, mit sich selbst zufrieden. Allein die Tatsache, arbeiten zu müssen, genügt schon, um zu merken, daß nichts von selbst geht, genügt, um etwas von seiner Einbildung zu verlieren und in einem gewissen Maße Demut zu lernen!

Aber die Schlußfolgerung des Predigers bleibt doch äußerst pessimistisch. Er kommt zu der Einsicht, daß wer keinen Sohn oder Bruder hat, dem die Früchte seiner Arbeit zugute kommen, sich fragen muß: «Für wen mühe ich mich doch, und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Auch das ist Eitelkeit und ein übles Geschäft» (4, 8). Er gelangt deshalb zu einer solchen Feststellung, weil er in dem sich selbst gegebenen Rahmen «unter der Sonne» nur an sich selbst denkt, an seinen eigenen Nutzen und nicht an andere. Der Geist des Samariters, der sich über den Verwundeten beugt, um ihm zu helfen, ist ihm völlig fremd; er hat das Wort des Herrn Jesus: «Geben ist seliger als Nehmen» noch nicht gehört.

Was sagt uns das Neue Testament über die Arbeit?

Lesen wir zuerst die grundlegenden Stellen, die darauf Bezug haben: l. Thessalonicher 4, 11—12 und 2. Thessalonicher 3,6—13.

Der Apostel stellt Arbeit und Unordnung einander gegenüber: «Wir hören, daß etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben» (2. Thess. 3,11). «Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen», ein Grundsatz, den auch der Kommunismus für seine eigenen Zwecke übernommen hat, (was kann man der Bibel nicht alles entnehmen!); unter der Feder des Apostels hat dieses Wort den Sinn:

Wer zu einer Arbeit fähig ist, hat kein Recht zu essen, wenn er die entsprechende Tätigkeit vernachlässigt.

Was ist denn, nach unseren Schriftstellen, der Zweck der Arbeit?

Zunächst arbeiten wir, «um niemandem... beschwerlich zu fallen»; der Apostel ist uns hierin ein Vorbild; es gilt, «sein eigenes Brot zu essen», für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen, sofern man dies kann und gesund ist. Der Ehemann hat auch seine Gattin zu «nähren» (Eph. 5, 29); wer eine Familie hat, ist gehalten, für alles zu sorgen, wessen sie bedarf:

«Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger» (l. Tim. 5,8) — eine außerordentlich ernste Ermahnung. Gibt es Witwen in der Familie, so haben die Kinder die Verpflichtung, besonders wenn die verwitwete Mutter nicht mehr für ihre eigenen Bedürfnisse aufkommen kann, «den Eltern Gleiches zu vergelten» (I.Tim. 5,4). Der Apostel fügt hinzu: «Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so leiste er ihnen Hilfe, und die Versammlung werde nicht beschwert» (Vers 16).

Für einen jungen Mann ist es der normale Weg, daß er sich durch eine Lehre oder durch Studium für einen Beruf vorbereitet, damit er selbst für seine Bedürfnisse sorgen kann. Begehrt er ein eigenes Heim zu gründen, so sagt ihm Sprüche 24, 27: «Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Felde; hernach magst du dann dein Haus bauen.» Das tönt nicht sehr «modern», aber es ist die grundlegende Belehrung der Schrift, wenn die Umstände auch unendlich verschieden sein mögen, und der Herr den einen oder anderen der Seinigen in besondere Lagen bringen kann.

Nach l. Thessalonicher 4,12 hat die Arbeit einen doppelten Zweck: Sie setzt uns in die Lage, «niemandes zu bedürfen», was sich mit dem soeben Gesagten deckt. Ferner hilft sie uns, «ehrbarlich zu wandeln gegen die, welche draußen sind», ein Zeugnis, das der Christ in dieser Welt ablegen soll.

Müßiggang führt zu Unordnung. In l. Timotheus 5, 13 wird die jüngere Witwe vor dieser Gefahr gewarnt: Sie soll nicht in den Häusern umherlaufen, nicht müßig und geschwätzig sein, sich nicht um Dinge kümmern, die sie nichts angehen und Dinge sagen, die sich nicht gehören. Die Arbeit auferlegt uns eine persönliche Disziplin; sie lehrt uns Pünktlichkeit, methodisches Ausnützen der Zeit und Ausharren. Ein Christ, der lässig arbeitet, ohne triftigen Grund am Arbeitsort fehlt oder über alles und alle seufzt, ist kein gutes Zeugnis.

Die Arbeit, welcher sich ein jeder widmen wird, ist sehr verschiedenartig. Wie wichtig ist es da, vor dem Eintritt in einen Beruf mit dem Herrn zu tun zu haben, um den Weg zu erkennen, auf welchem Er uns wandeln sehen will. Hat man einmal einen Beruf ergriffen, ist es sehr schwer, ihn zu wechseln.

Für die jungen Christinnen stellt sich ein Problem. Nach dem soeben Gesagten ist es auch für eine unverheiratete Tochter normal, daß sie sich für eine bestimmte Beschäftigung ausbildet — vor allem für eine solche, wo sie christliche Liebe und christlichen Einfluß entfalten kann — und so für ihre eigenen Bedürfnisse aufkommen kann, es sei denn, daß sie berufen ist, im Rahmen der Familie zu bleiben, um ihrer Mutter zu helfen oder ihre Geschwister zu umsorgen.

Darf eine verheiratete Frau ohne Kinder nach der Bibel auswärts für Lohn arbeiten? Die Schrift macht uns in dieser Beziehung wohl keine wörtlichen Angaben. Zweifellos hat die Gattin ihren ersten Platz 19 in ihrem Heim, um ihrem Gatten die «Hilfe seinesgleichen» zu sein; aber die Zeiten und Umstände ändern sich, und es gibt so manche Gelegenheit, auswärts ein nützliches Amt auszufüllen.

Was aber die Hausmutter anbelangt, ist die Schrift sehr eindeutig. Sie hebt zum Beispiel das gute Zeugnis hervor, das eine Witwe hinterlassen kann: «Kinder auferzogen, ... Fremde beherbergt, ... der Heiligen Füße gewaschen, ... Bedrängten Hilfe geleistet, ... jedem guten Werke nachgegangen...» (I. Tim. 5,10), Laßt uns auf die Reihenfolge dieser fünf Beschäftigungen achten. Zu allererst soll sie die Kinder auferziehen, sie nicht nach ihrer eigenen Weise wachsen und sich entfalten lassen, sondern sie aufziehen «in der Zucht und Ermahnung des Herrn». Sie hat auch das Vorrecht, Gastfreundschaft zu üben und wird dies umso aufmerksamer tun, wenn es sich um die «Heiligen» handelt, denen sie, bildlich gesprochen, «die Füße wäscht», eine Besorgung, die der Pharisäer (Lukas 7) dem Herrn Jesus gegenüber unterlassen hatte und die, gemäß Johannes 13, auch eine sittliche Bedeutung hat. Die Tätigkeit der Hausfrau überschreitet den Kreis ihres Heimes, indem sie auch Bedrängten Hilfe leistet und jedem guten Werke nachgeht. Laßt uns jedoch beachten, daß diese beiden letzten Tätigkeiten erst nach den ersten Beschäftigungen aufgezählt werden: eine christliche Frau darf ihre Kinder nicht vernachlässigen, um sich «Werken» außerhalb des Hauses zu widmen.

Ein solches Programm läßt für eine zusätzliche, auf Verdienst zielende Tätigkeit nicht mehr viel Zeit übrig; aber auch da sind die Verhältnisse äußerst verschieden. Eine Mutter wird vielleicht genötigt sein, zu den Haushaltskosten beizusteuern oder mit ihrem Gatten zusammenzuarbeiten; sie wird dabei aber auch «die Vorgänge in ihrem Hause überwachen», damit weder die Kinder noch das Zeugnis darunter zu leiden haben. Wenn wir das sagen, so denken wir auch an unsere Schwestern auf dem Lande und an die mühevolle Arbeit, die ihnen oft obliegt, und auch an die Schwestern, deren Gatte nicht gesund genug ist, um allen Bedürfnissen des Haushaltes selber zu entsprechen.

Alle diese Arbeit, die der Apostel empfiehlt, soll sich «in der Stille» vollziehen (l.Thess. 4, 11; 2.Thess.3, 12). Das ist in unserer Zeit höchster Anspannung und beschleunigter Entwicklung sehr schwierig zu verwirklichen. Zwei Verse aus den Sprüchen verhelfen uns vielleicht zu einem besseren Verständnis der Bedeutung dieser «Stille». Damit ist nicht ein Nachlassen in der Anstrengung gemeint; in Sprüche 22,29 wird der «gewandte» Mann gelobt. Gewandtheit heißt aber nicht gewinnsüchtig: «Bemühe dich nicht, reich zu werden» (Spr. 23,4).

Nicht das Streben, unter allen Umständen vorwärts zu kommen und etwas zu erreichen, soll uns kennzeichnen, sondern Sorgfalt und Aufmerksamkeit in der täglichen Arbeit. An den Landwirt gerichtet, aber auf alle anwendbar, sagt uns Sprüche 27,23—24: Bekümmere dich wohl um das Aussehen deines Kleinviehes, richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden. Denn Wohlstand ist nicht ewig; und währt eine Krone von Geschlecht zu Geschlecht?» Mehr als einer hat geglaubt, auf dem von seinem Vater oder Großvater geerbten Wohlstand in einem Landgut oder einem Familien-Unternehmen ausruhen zu können und hat aus diesem Grunde der Sache nicht die nötige Sorgfalt angedeihen lassen. Ein solcher vergaß, daß eine Krone nicht von Geschlecht zu Geschlecht währt!

Kann man die Ermahnung «in der Stille arbeitend» (2. Thess. 3,12) gar als Vorwand benutzen, um die Leistung von Überstunden zu verweigern? Sagt uns 21 der Apostel nicht, er habe Nacht und Tag gearbeitet, um den Unterhalt für sich und seine Begleiter zu bestreiten? (2. Thess. 3, 8). Wir werden dabei jedoch nicht vergessen, daß der wöchentliche Ruhetag lange vor dem Gesetz von Gott eingesetzt worden ist. Sind auch wir Christen vom Sabbath zum ersten Tag der Woche, dem Auferstehungstag des Herrn Jesus, übergegangen, so bleibt doch der göttliche Gedanke nicht weniger bestehen; es ist daher sehr in Frage zu stellen, ob ein Gläubiger weise handelt, wenn er den Sonntag mit einer irdischen Arbeit ausfüllt, die nicht unumgänglich nötig ist und wozu er nicht durch berufliche Pflicht gezwungen ist.

Wie gut ist es auch, wenn wir uns jedes Jahr einige Wochen für genügende Ferien aufsparen, die Gelegenheit geben, mehr als gewöhnlich zu den Füßen Jesu zu sitzen, um Ihn zu uns reden zu lassen!

Die Arbeit des Christen ist durch die Ermahnung von Kolosser 3, 23—24 wunderbar geadelt. Sklavenarbeit war besonders entwürdigend. Der Sklave selbst zog aus ihr keinen Nutzen, keinen Gewinn und doch sagte ihm der Apostel: «Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr dienet dem Herrn Christus.» Bei jedem Tagewerk, im Haushalt oder auf dem Lande, während der langen Stunden in der Werkstatt oder im Büro ... immer soll uns der Satz eingeprägt sein: «Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn.»

Dann wird es weder wildes Drauflosarbeiten noch Gewinnsucht geben; wir werden der uns anvertrauten Aufgabe alle Geschicklichkeit und Sorgfalt widmen. Der Christ arbeitet nicht nur während den erforderlichen Stunden, um seinen Zahltag zu verdienen, sondern hat als Devise: «Ihr dienet dem Herrn Christus.»

Die Schrift hebt noch ein anderes Ziel der Arbeit hervor: «Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf daß er den Dürftigen mitzuteilen habe» (Eph. 4,28). Arbeiten, um aus dem Verdienst mitteilen zu können — an wen war diese Aufforderung gerichtet? An den, der früher gestohlen hatte! Welch eine wunderbare Veränderung bringen doch die Gnade und die Wiedergeburt hervor! Wer früher in Arglist andere ihrer Habe beraubte, wird jetzt mit Freuden von der Frucht der Arbeit seiner eigenen Hände den Dürftigen mitteilen. Er gleicht nun dem Vorbild des Apostels, der sagen konnte:

«Ich habe euch alles gezeigt, daß man, also arbeitend, sich der Schwachen annehmen ... müsse» (Apg. 20, 35).

Arbeiter des Herrn

In der Apostelgeschichte und in den Briefen gibt es zahlreiche Beispiele von Personen, die der Herr berufen hat, ihre ganze Zeit Seinem Dienste zu widmen, um den Bedürfnissen der Versammlungen zu entsprechen oder das Evangelium zu verbreiten, und die darin durch ihre Brüder der Gnade des Herrn anbefohlen wurden. Eine solche Berufung setzt voraus, daß, wie Paulus zu Timotheus sagt, wer Kriegsdienste tut, sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens verwickelt (2. Tim. 2,4). Wie wird denn für seinen Lebensunterhalt gesorgt? l. Korinther 9 und Galater 6,6 geben da vollkommen klare Antwort.

Wer im Worte unterwiesen wird, soll den Lehrenden an allen zeitlichen Gutem teilhaben lassen. Das ist sogar, nach l. Korinther 9,12 ein diesem zustehendes «Recht», auf das sich der Arbeiter des Herrn zwar nicht berufen soll, aber woran der, der seinen Dienst 23 empfängt, sich als einer ihm obliegenden Pflicht erinnern wird. Der Herr hat schon in Matthäus 10, 10 gesagt: «Der Arbeiter ist seiner Nahrung wert».

Wird nun der Diener des Herrn weniger arbeiten als seine auf materiellem Gebiet beschäftigten Brüder, weil er in eine geistliche Tätigkeit eingetreten ist? Laßt uns hören, was Paulus sagt: «Ich habe viel ... gearbeitet . •. ; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war» (l. Kor. 15,10). «In Mühen überschwenglich... in Arbeit und Mühe, in Wachen oft...» (2. Kor. 11.23.27). Niemand sollte sich in das Werk des Herrn begeben in der Meinung, darin ein leichteres Leben zu haben, als an seinem weltlichen Arbeitsplatz; im Gegenteil, wenn er treu ist, wird er die gleiche Erfahrung machen, wie der Apostel, und manche andere nach ihm.

Wenn auch der Herr unter genau bezeichneten Bedingungen einige der Seinen beruft, ihre ganze Zeit Seinem so mannigfaltigen Werke in dieser Welt zu widmen, so sind wir doch alle eingeladen, daran teilzunehmen. «Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, daß eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn» (l. Kor. 15,58). Diese Worte richten sich an jeden. In Römer 16 werden eine ganze Reihe von Gläubigen aufgezählt, die dies praktiziert haben; der Apostel läßt dort z.B. vier Schwestern grüßen und fügt hinzu: «Maria, die sehr für euch gearbeitet hat... Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten... Persis..., die viel gearbeitet hat im Herrn.» Wodurch sich diese Schwestern im einzelnen nützlich gemacht haben, wird uns nicht gesagt, der Herr weiß es, es wird hier nur ihre fruchtbare Tätigkeit hervorgehoben.

In Kolosser 4, 17 wird Archippus öffentlich an seinen Auftrag erinnert: «Siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, daß du ihn erfüllest.». Jeder von uns ist berufen, an diesem Werke des Herrn in der Welt teilzunehmen, an einer Tätigkeit, die vor allem den Seelen gewidmet ist, aber nach Jakobus 2, 16 und Römer 12, 8 auch im Wohltun und im Dienste der Barmherzigkeit besteht.

Wir werden uns hüten zu vergessen, daß keine Tätigkeit im Dienste des Herrn von Nutzen sein wird, wenn wir uns nicht zuvor zu Seinen Füßen niedergesetzt haben. Man kann nicht geben, ohne empfangen zu haben: «Außer mir könnt ihr nichts tun.» Das Leben ist kurz; in welchem Verhältnis stehen die Stunden, die wir der täglichen Arbeit widmen, zu der Zeit, die wir für das Werk des Herrn benützen? Ein jeder antworte für sich selbst! Die Umstände eines Junggesellen sind von denen eines Familienvaters oder einer Mutter sehr verschieden. Rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis, daß, wenn auch nach Kolosser 3 jede weltliche Arbeit für den Herrn getan werden kann, nichtsdestoweniger ein Werk des Herrn zu tun bleibt, sowohl gegenüber den Seinen wie auch gegenüber den verlorenen Seelen, im Gedanken an alle Bedürfnisse um uns herum und an die Werke, die für einen jeden von uns bereitet sind (Eph. 2, 10).

Betrachten wir den Herrn Jesus selbst! Was hat Er während den verborgenen Jahren Seines Lebens, besonders zwischen Seinem 12. und 30. Jahre getan? Die Schrift schweigt darüber; sie erwähnt nur, daß Er als «der Zimmermann» bekannt war (Mark. 6, 3). Er hat mit eigenen Händen gearbeitet; Er lernte die Mühsal der Arbeit kennen, als Er sich freiwillig den Folgen der Sünde unterwarf: «Man hat mich gekauft von meiner Jugend an» (Sach. 13,5). Und wie unaufhörlich war Seine Tätigkeit in Seinem Dienst! Er stand lange vor Tagesanbruch auf, um in der 25 Einsamkeit zu beten; dann ging Er von Dorf zu

Dorf, um Gottes Wort zu verkündigen; eines Abends, nachdem Er die Volksmenge unterwiesen und ihr auf wunderbare Weise Speise verschafft hatte, führte man Ihn ermüdet in einem Schifflein hinweg, wo Er trotz des Sturmes auf einem Kopfkissen schlief.

Eines Mittags setzte Er sich, ermüdet von der Reise, am Brunnen nieder; aber diese Müdigkeit hinderte Ihn nicht, mit einer armen Frau ein Gespräch anzuknüpfen, um sie dem Lichte und dem Leben zuzuführen.

Er sagte: «Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke» (Joh. 5,17). «Ich muß die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann» (Joh. 9,4).

Es kommt die Nacht. — Bis der Herr wiederkommt, steht die Türe noch offen, es gibt noch Gelegenheiten zum Wirken, da sind noch zuvor bereitete gute Werke, in denen wir wandeln sollen. In einem anderen Sinne kommt für jeden von uns, wenn Gott uns zu sich nimmt, der Abschluß unserer Tätigkeit, wo wir nicht mehr wirken können. Möge der Herr uns geben, in der Arbeit, die Er vor uns legt, treu zu sein, «solange es Tag ist». Es sei noch einmal gesagt: Die Umstände sind sehr verschieden; der Herr kennt sie alle; aber Er ist auch mächtig und voller Liebe, um ein jedes der Seinigen auf dem Wege des Lebens zu leiten, um am Tage der Belohnungen zu ihm sagen zu können: «Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu ... gehe ein in die Freude deines Herrn» (Matth. 25, 21).

3. DER REICHTUM (Lies Prediger 2, 4-11; 4, 7-8; 5, 10-17; 6, 11)

«Gleichwohl werden seine Augen des Reichtums nicht satt» (Kapitel 4, 8).

Paßt der vom Prediger so oft verwendete, auffallende Ausdruck «Haschen nach Wind» nicht ganz besonders auf den Erwerb von Reichtum? Gleicht nicht gerade die leidenschaftliche Gier, in welcher der Mensch sich abplagt, um den Besitz zu vermehren, einer wilden Verfolgungsjagd nach einer Befriedigung, die einem immer wieder entgeht?

Das hat auch Salomo festgestellt. Er unternahm große Dinge, hatte Häuser und Gärten, besaß Herden, Knechte, Mägde und unermeßliche Schätze; und doch muß er schließlich sagen: «Siehe, das alles war Eitelkeit ... und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne.» Der Prediger läßt seine Blicke ringsumher schweifen, und was sieht er? «Da ist ein einzelner und kein zweiter, auch hat er weder Sohn noch Bruder, und all seiner Mühe ist kein Ende». Ein solcher sollte sich fragen: «Für wen mühe ich mich doch, und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten?» Statt dessen geht er weiter im Schätzesammeln, obwohl aller Reichtum, den er erwerben wird, ihn nicht sättigen kann.

Da ist ein anderer, der das Geld liebt und des Geldes nicht satt wird (5,10). «Das Gut mehrt sich, es mehren sich auch die davon essen»; aber welchen Nutzen hat der Besitzer? (Vers 11). Die Sorge, die sich der Reiche wegen seiner Güter macht, «läßt ihn nicht schlafen» (Vers 12).

Im Verlauf seiner Untersuchung über das, was unter der Sonne vor sich geht, entdeckt der Prediger noch andere Fälle: Da gibt es Reichtum, der vom Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird; oder er geht durch irgendein Mißgeschick verloren, und sein Besitzer hat nichts mehr. In jedem Fall wird der Mensch, der nichts in diese Welt hereingebracht hat, von seiner Arbeit auch nichts davontragen und in seiner Hand mitnehmen können. Das ist ein schmerzliches Übel; was für einen Gewinn hat er also davon, daß er sich in den Wind gemüht hat? (Verse 14—16).

Hiskia hatte vor den Abgesandten des Königs von Babel seine Schätze zur Schau gestellt. Da kündigte der Prophet ihm an: «Alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter aufgehäuft haben... es wird nichts übrig bleiben» (Jes. 39, 6).

Weshalb kommt der Prediger zu der Schlußfolgerung: «Es gibt viele Worte, welche die Eitelkeit mehren; welchen Nutzen hat der Mensch davon?» (6,11). Er wird nicht nur seine Schätze zur Schau stellen, sondern sich auch beeifern, alles Erworbene in ein günstiges Licht zu bringen; aber welchen Nutzen wird ihm dies bringen? — Laßt uns noch einmal feststellen, daß der Mensch, so wie ihn der Prediger sieht, nur ein egoistisches Ziel kennt: Er sucht in einer Welt, wo alles durch die Sünde verdorben ist, seine eigene Befriedigung. Das ist wirklich «der Betrug des Reichtums», von welchem der Herr im Gleichnis, im Zusammenhang mit den Domen, spricht (Mark. 4,19). Wie ist es angesichts all dieser Eitelkeit doch angebracht, an die ernste Warnung des Psalmisten zu erinnern: «Wenn der Reichtum wächst, so setzet euer Herz nicht darauf» (PS. 62, 10)!

Wie belehrt uns das Neue Testament hierüber?

Wir wollen uns auf einige Stellen beschränken, welche die Belehrung des Neuen Testamentes über die Beziehung des Gläubigen zum Reichtum hervorheben. Zweifellos gibt es zahlreiche andere, die uns zeigen, wie der Reichtum für den Menschen ein Hindernis sein kann, um zum Herrn Jesus zu kommen, so z. B. Markus 10, 23-27 oder Lukas 12,16—21. Aber es ist ebenso beachtenswert, daß die Schrift dem Gläubigen, der dieser Welt Güter besitzt, mag es viel oder wenig sein, ganz bestimmte Richtlinien gibt. In unseren Gegenden sind es gewiß wenige, die sagen könnten, diese Unterweisungen träfen nicht auf sie zu.

Der ungerechte Verwalter (Lukas 16, 1—13)

In diesem Gleichnis wendet sich der Herr nicht an die Volksmenge, sondern an Seine Jünger. Es ist also für Gläubige bestimmt.

Der Verwalter bewirtschaftet die Güter seines Herrn. Aber er benutzt sie, um sich Freunde zu machen! Sein Herr lobt nicht die Ungerechtigkeit des Verwalters, der über das verfügt, was ihm nicht gehört, sondern anerkennt seine «Klugheit», in der er das Gut seines Herrn zugunsten anderer verwendet, im Blick auf die Vorteile, die ihm diese Handlungsweise später eintragen wird. Der Herr Jesus fügt hinzu: «Und ich sage euch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon.» Dieses Gleichnis enthält also eine genau umschriebene Lektion.

Der Herr stellt den, der treu und den, der ungerecht ist, einander gegenüber (Vers 10—12). Er lenkt unseren Blick auf zwei Gebiete:

1. auf die irdischen Güter, genannt:

das Geringste (Vers 10),

der ungerechte Mammon (Vers 11),

das Fremde (Vers 12);

2. auf die geistlichen Reichtümer, genannt:

das Viele (Vers 10),

das Wahrhaftige (der wahre Reichtum — Vers 11),

das Eurige (Vers 12).

Unter dem Gesetz war der Reichtum ein Segen. Man war verpflichtet, den Zehnten davon für den Dienst des Hauses Gottes und für die Armen zu geben. Unter der Gnade sind die Segnungen himmlisch. Wie soll sich nun der Gläubige gegenüber den materiellen Gütern verhalten, deren Verwaltung ihm anvertraut ist?

Vor allem wird er eingedenk sein, daß eine Verwaltung, die Weisheit und Klugheit erfordert, in seine Hände gelegt ist, worüber er einst Rechenschaft ablegen muß (Vers 2). In dieser Verwaltung wird er sich als ungerecht oder als treu erweisen: Entweder wird er die Güter ausschließlich für sich selbst verwenden, in dem Wahn, diese Güter seien sein Eigentum; oder dann wird er sie nach den Anweisungen seines Herrn verwalten und sich dabei vor Augen halten, daß diese, von der Welt so gepriesenen Reichtümer, vom Herrn «das Geringste», «der ungerechte Mammon», «das Fremde» genannt werden.

Im vorhergehenden Kapitel über die Arbeit haben wir gesehen, daß die materiellen Güter dem Gläubigen nicht zu dem einzigen Zweck anvertraut sind, sich Freunde zu machen! Vor allem soll er niemandem zur Last sein, er soll für die eigenen und für die Bedürfnisse seiner Familie selber sorgen; doch wird er dabei fortwährend vor dem Herrn geübt sein müssen um zu erkennen, wieviel von dieser «Verwaltung» auf verschiedenerlei Weise anderen zugute kommen soll.

Die Treue in solchen Dingen — so «gering» sie sein mögen — wird geistlichen Wohlstand herbeiführen; das ungerechte Verhalten in dieser Verwaltung — wobei man alles für sich selbst verwendet oder sich Unkorrektheiten zuschulden kommen läßt — wird sich aber auf geistlichem Gebiet nachteilig auswirken. Treue in den «ungerechten» Gütern wird zur Folge haben, daß uns auch «das Wahrhaftige» anvertraut wird. Dann wird man nicht zwei Herren dienen (Vers 13); sondern, von einem einzigen Herrn abhängig, der uns sowohl gewisse materielle Güter anvertraut, als auch geistliche Reichtümer freigebig spendet, wird man in kleinen und großen Dingen lernen. Ihm treu zu sein.

Um das besser zu verstehen, wenden wir uns jetzt zu der Belehrung von l. Timotheus 6,7—10,17—19.

Die erste Stelle (Vers 7—10), die von denen handelt, die «reich werden wollen», nähert sich sehr dem «Prediger». Nachdem der Apostel daran erinnert hat, daß wir nichts in die Welt hereingebracht haben und daher auch nichts aus ihr hinausbringen können, zeigt er, welchem Fallstrick die zum Opfer fallen, die sich dem gierigen Verlangen nach Reichtum hingeben: Sie fallen in unvernünftige und schädliche Lüste, die zu Verderben und Untergang führen. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen; wer ihr nachtrachtet, kann vom Glauben abirren und wird sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren.

Der Apostel ist um vieles strenger als der «Prediger»; denn er wendet sich an Gläubige, die unter der Gnade 31 sind: Nicht nur ist jenes «Haschen nach Wind» unnütz und eitel, es zieht auch schlimme Übel nach sich und kann das Zeugnis verderben, das wir für den Herrn abzulegen haben.

Die zweite Stelle (Verse 17—19) richtet sich an die «Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf», ohne den Ursprung und das Maß dieses Reichtums genauer zu umschreiben. Tatsächlich tut es nichts zur Sache, ob es viel oder wenig ist, der Grundsatz und die Ermahnungen bleiben sich gleich.

Die erste Ermahnung an die Reichen lautet: Nicht «hochmütig» sein. Wer etwas mehr hat als die Nachbarn, ist so leicht versucht, zu meinen, er sei wichtiger als die ändern und könne auf sie herabschauen! Der Apostel fährt fort: «noch auf die Ungewißheit des Reichtums Hoffnung zu setzen», eine Ungewißheit, die auch im «Prediger» und in den Sprüchen betont wird. Wie leicht stützt man sich auf diesen oder jenen materiellen Vorteil und vergißt dabei, daß Gott allein der Gegenstand unseres Vertrauens sein soll!

Paulus kommt dann zu vier positiven und klaren Ermahnungen: «Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam.» Auf diese Weise wird man sich einen Schatz im Himmel, eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und dadurch das wirkliche Leben ergreifen. Hier treffen wir wieder mit Lukas 16 zusammen; die Treue in der Verwaltung der materiellen Güter, die uns anvertraut sind, führt zum Ergreifen der wahren, d. h. der geistlichen Reichtümer, die uns tatsächlich gehören.

So wird also dem, der über einiges materielles Gut verfügt, die Ausübung der Freigebigkeit empfohlen. Denken wir dabei nur ja nicht, es seien Jahre abzuwarten bis ein großer Wohlstand da sei, um solche Verse verwirklichen zu können! Wer nicht von Jugend auf mit dem kleinen Taschengeld, das er von den Eltern erhalten haben mag, oder mit den ersten Rappen, die er sich verdiente, angefangen hat, vor dem Herrn geübt zu sein, um das, was er auf diese Weise in die Hände bekommen hat, in Seinem Sinne zu verwalten, wird später Mühe haben, es zu tun. Es ist nicht eine Frage der Menge, sondern der Gesinnung. Und sehr oft wird man auch in natura oder in Form von geleisteten Diensten «Gutes tun» können.

Wem "Gutes tun»?

Das Wort zeigt uns klar, daß wir vor allem unseren Brüdern im Glauben Gutes tun sollen: «Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?» (l. Job. 3,17). Hier handelt es sich darum, wahrgenommene Bedürfnisse unter unseren Brüdern zu stillen. Der Apostel Johannes hat hier nicht Fälle (wie z. B. in l. Tim. 5,11) im Auge, wo man, nach 2. Thessalonicher 3, dem, der aus Faulheit unordentlich wandelt, nicht zu Hilfe kommen, sondern sich im Gegenteil von ihm zurückziehen soll. Hier, im Johannesbrief, betrachtet die Schrift den Bruder in Not, ohne die Ursache genauer zu umschreiben: Krankheit, schwierige Umstände oder vielleicht Verfolgung.

Mit aller Klarheit unterweist uns die Schrift auch, wie wir schon erwähnt haben; für die Bedürfnisse der Diener (und der Dienerinnen: Römer 16, 2) des Herrn besorgt zu sein: «Wer in dem Worte unterwiesen wird, teile aber von allerlei Gutem dem mit, der ihn unterweist» (Gal. 6, 6). Aus Philipper 4, 15—19 ersieht man, wie sehr der Apostel zu schätzen wußte, was ihm die Philipper übermittelt hatten, zuerst nach 33 Thessalonich, dann nach Rom: «Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung... einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.»

Soll sich im «Gutestun» der Kreis auf die Bedürfnisse unserer Brüder und der Arbeiter des Herrn beschränken? Auch da ist die Schrift sehr deutlich: «Also nun, wie wir Gelegenheit haben, laßt uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens» (Gal. 6,10).

Es handelt sich nicht darum, allen nahen und fernen Bedürfnissen zu entsprechen, sondern «wie wir Gelegenheit haben» sollen wir das Gute wirken, d. h., je nach den Gelegenheiten, die der Herr auf unseren Weg legt. Es erfordert Aufmerksamkeit, Unterscheidungsvermögen und Weisheit, um das zu erfüllen, was Er in dieser Verwaltung von uns erwartet, die uns zugunsten aller, am meisten jedoch im Blick auf die Hausgenossen des Glaubens, anvertraut ist.

Um einem Einwand zu begegnen, sei daran erinnert, daß, wenn auch in den ersten Tagen der Kirche, die Gläubigen nach Apostelgeschichte 2,44 und 4,32 «alles gemein» hatten, der Apostel in der Folge in 2. Korinther 8, insbesondere in den Versen 12—14, Freigebigkeit und nicht mehr Gütergemeinschaft lehrt. Praktizieren gewisse religiöse Orden letztere heute noch, so haben sie es dabei mit Gott zu tun, welcher zu unterscheiden weiß, was wirklich für Ihn getan worden ist.

Wie «Gutes tun»?

Der Herr lehrt uns, in Matthäus 6,1—4, mit Verschwiegenheit zu geben, um nicht «von den Menschen gesehen zu werden». Nicht unsere Freigebigkeit zur Schau tragen, nicht einen gut sichtbaren Platz in der «Geberliste» einnehmen; sondern vielmehr im Verborgenen und taktvoll da zu Hilfe kommen, wohin Er uns führt.

Der grundlegende Abschnitt über die Weise des Gebens findet sich vor allem in 2. Korinther 8 und 9. Der Apostel war sich der Bedürfnisse der Armen in Judäa bewußt; er erinnerte sich der am Anfang seines Dienstes empfangenen Ermahnung (Gal. 2, 10) und veranstaltete eine große Sammlung in den Versammlungen von Mazedonien und Griechenland. Dies führte ihn dazu, einige Grundsätze über die Freigebigkeit hervorzuheben.

Vor allem ist Geben nicht eine Pflicht, sondern eine gewährte Gnade (2. Kor. 8, l. 4. 7). Es ist kein «Befehl», sondern eine Gelegenheit, die Echtheit unserer Liebe zu beweisen (Vers 8). Es genügt nicht, sehr laut zu verkünden, man liebe die Brüder; es gilt auch, dies auf greifbare Art zu zeigen, selbst wenn man unter Umständen dabei für sich selbst auf etwas Verzicht leisten muß.

Der Apostel betont, daß gute Absichten allein nicht genügen. Wollen ist nicht alles; es muß zum Tun und zum Vollbringen führen (Vers 11). Wie manchmal hat man den glücklichen Gedanken, Traktate oder christliche Schriften zu verbreiten, einem Kranken etwas Nützliches oder etwas zum Lesen zu senden, einen Leidenden zu besuchen, dem Geprüften eine mitfühlende Botschaft zukommen zu lassen — aber die Zeit geht dahin und die gute Absicht gerät in Vergessenheit, ohne jemals ausgeführt zu werden!

«Wenn die Geneigtheit vorliegt», sagt der Apostel, so ist einer annehmlich, «nachdem er hat, und nicht, nachdem er nicht hat.» Bei diesem Anlaß entwickelt er den Grundsatz, daß die Gütergemeinschaft des Anfangs durch die Freigebigkeit ersetzt wird, die 35 darin besteht, einander zu Hilfe zu kommen, je nach den Umständen und Zeiten, die sich ändern. Man wird je nach «Gedeihen» seinen Beitrag an der Sammlung des ersten Wochentages leisten (l. Kor. 16, 2).

Kein Verhältnis ist festgelegt; Gott erwartet von uns eine Antwort, die der Verantwortlichkeit gegenüber der uns anvertrauten Verwaltung angemessen ist.

Laßt uns nebenbei hervorheben, daß diese Sammlung des ersten Wochentages zu dem Opfer unserer Habe gehört, das in Hebräer 13 mit dem steten Opfer des Lobes verknüpft ist. Der Apostel besteht darauf, daß man bei der Verwaltung jeder gesammelten Summe vorsorglich sei für das, «was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen» (2. Kor. 8, 21). Daher die Gewohnheit, daß die, welche diese Aufgabe übernommen haben, ihren Brüdern über die Beträge, die ihnen ausgehändigt werden, Rechenschaft ablegen, obgleich diese ihnen gegenüber volles Vertrauen entgegenbringen. In diesen beiden Kapiteln heben einige Umstandswörter die Art und Weise des Gebens hervor:

— aus eigenem Antrieb, willig (8,3.17);

— zuerst (8,5): «Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn»;

— nun (8, II): nicht auf später verschieben;

— sparsam (9,6), was sowohl ein Kennzeichen der Aussaat, wie auch der Ernte sein kann, im Gegensatz zu

— segensreich oder freigebig und fröhlich (9, 7): «Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt: nicht mit Verdruß oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.» Was sind die Ergebnisse einer solchen Geneigtheit zum Geben? (Verse 12—14). Zu allererst stillt sie die Bedürfnisse der Heiliger. Diese danken und verherrlichen Gott. Durch die im Geben bekundete Unterwürfigkeit unter das Evangelium des Christus legen die Geber ein Zeugnis ab. Schließlich werden die Empfänger dieser Freigebigkeit für ihre Wohltäter mit Freuden zu Gott flehen, da sie eine tiefe Zuneigung zu ihnen gefaßt haben